Анализ использования подвижного состава методом цепного разложения

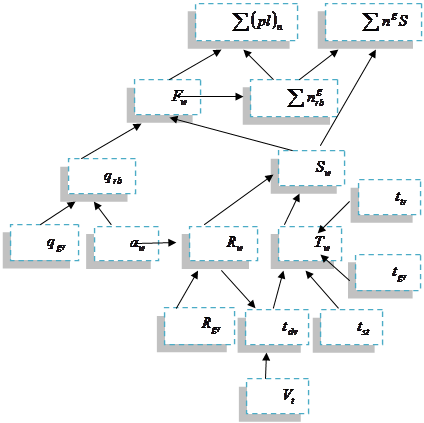

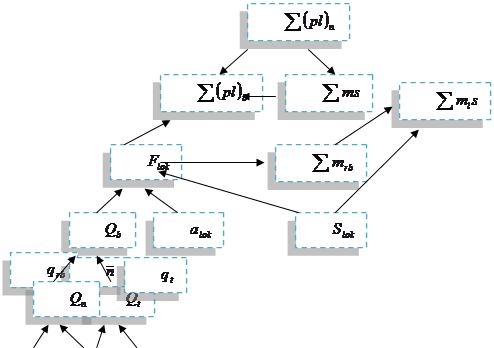

Чтобы установить, за счет каких факторов и в какой мере достигнуто улучшение или допущено ухудшение показателей использования локомотивов и вагонов, воспользуемся методом последовательного исключения (методом цепного разложения). Метод основывается на взаимосвязи показателей использования подвижного состава. Схемы взаимосвязи показателей приведены на рис. 1,2. Этот метод применяется при условии, что факторные показатели независимы друг от друга.

|

Рис. 1. Схема взаимосвязи показателей использования грузовых вагонов

|

Рис. 2 Схема взаимосвязи показателей использования локомотивов

Наиболее общим синтетическим показателем использования грузовых вагонов является среднесуточная производительность вагона. С нее начнем анализ. Этот показатель на обследуемой дороге по отчету выше его расчетного значения на 2640 ткм, т.е. на 35 %.

Производительность вагона, как видно по схеме 1, зависит от динамической нагрузки вагона рабочего парка и среднесуточного пробега вагона. Аналитически эта зависимость выражается формулой

Fw = qfbSw.

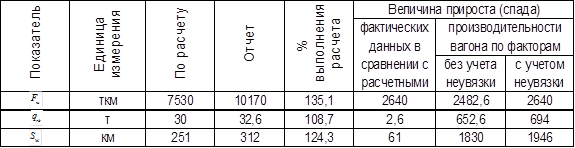

Таблица 3

Расчет изменения производительности вагона от определяющих его факторов

Расчет изменения производительности вагона от определяющих его факторов

На обследуемой дороге эти факторы по-разному повлияли и величину производительности вагона.

Если динамическая нагрузка вагона рабочего парка выше расчетной нормы в среднем на 2,6 т, т.е. на 8,7 %, и положительно повлияла на среднесуточную производительность вагона, то среднесуточный пробег вагона выше его расчетной величины на 61км в сутки, что положительно сказалось на производительности вагона.

Меру влияния каждого из этих факторов на среднесуточную производительность вагона определим методом взаимного исключения. Снижение относительно расчетного значения отчетного уровня производительности вагона за счет снижения его среднесуточного пробега рассчитаем по формуле:

![]() ткм,

ткм,

а за счет превышения динамической нагрузки груженого вагона рассчитаем по формуле:

![]() ткм.

ткм.

Общий результата влияния этих факторов составляет:

![]() ткм.

ткм.

Он отличается от фактического изменения производительности вагона относительно ее расчетного значения на величину:

![]() ткм,

ткм,

называемую «неувязкой». Неувязку перераспределяем по факторам поровну или пропорционально их величине, если влияние факторов значительно различается по абсолютной величине:

![]() ткм

ткм

![]() ткм,

ткм,

После распределения неувязки общее изменение производительности вагона за счет факторов составило:

![]() ткм.

ткм.

Таким образом, за счет превышения расчетной нормы динамической нагрузки вагона рабочего парка на 2,6 т, т.е. на 8,7 %, среднесуточная производительность вагона увеличена относительно ее расчетной величины на 694 ткм, а за счет увеличения среднесуточного пробега вагонов на 61 км в сутки, т.е. на 24,3 %, среднесуточная производительность вагона увеличена на 1946 ткм. Все результаты расчетов занесены в табл. 3.

Материалы о транспорте:

Моделирование с помощью программного комплекса Flow3

Программный комплекс предназначен для моделирования и расчета установившегося режима систем тягового электроснабжения переменного тока при синусоидальных токах и напряжениях в фазных координатах. Рас ...

Краткая характеристика участка работ

Река Алдан является одним из главных притоков реки Лена и впадает в нее на 1455 км от мыса Быков. Площадь водосбора 729 000 км², средний годовой сток в устье 5 110 м³/сек или 161 км³. ...

Расчет производственной программы

Таблица 1 Нормативы периодичности и трудоемкости ТО и ремонтов Наименование машин, модель (марка) Виды ТО и ремонтов Периодичность ТО и ремонтов Трудоемкость ТО и ремонтов, чел-ч Простой в ТО и ремон ...

Навигация

- Главная

- Устройство и эксплуатации железнодорожного пути

- Многоковшовые экскаваторы

- Антикоррозийная обработка

- Международные транспортные коридоры

- Интеллектуальные транспортные системы

- Автомобильные бензины

- Материалы

- Карта сайта